Vivimos en una era que tiene la canción perfecta, esa de los Stones: «I can’t get no satisfaction». El mercado parece tener en ese coro su jingle perfecto. Estamos en una especie de futuro en el que nos venden ilusiones que caducan en cuanto las imaginamos. Aún no quitamos la etiqueta con el precio y ya estamos buscando la siguiente novedad. Compramos, nos emocionamos, nos decepcionamos, tiramos y volvemos a comprar.

El truco está en la insatisfacción perpetua. Porque el consumismo no busca satisfacer nuestras necesidades: quiere que sigamos deseando. Esa es la clave del desplazamiento del deseo: en cuanto un objeto llega a nuestras manos, expulsa al anterior y nos obliga a dirigir la mirada al siguiente. Cada compra es una despedida urgente, epítome de la fugacidad.

Jaime Wulff, Fineshine, pintura acrílica en lienzo, 2022.

Y ni qué decir de las relaciones personales: tampoco se salvan, porque para eso existen las aplicaciones, esos tianguis del amor donde se va de puesto en puesto, vitrineando prospectos. Felicidad, deseo o compañía al alcance. Basta con deslizar: a la izquierda, «ni en sueños»; a la derecha, «bueno, quizá…». Y el algoritmo, siempre acomedido, te ofrece su catálogo: rostros, cuerpos, poses, aficiones y ficciones listas para ser comparadas, elegidas o descartadas como si fuera menú de antojería.

Las relaciones se estrenan. Se prueban como vestido de temporada, que si aprieta, si pica, que si no combina. La promesa de la compatibilidad infinita se parece demasiado a la de la garantía extendida: suena bien hasta que deja de servir. Y así, en el mercado sentimental, las personas terminan pareciéndose a los objetos: brillan por un rato, se desgastan rápido y se sustituyen (sin drama, por favor).

Pero esto no es sólo culpa de las aplicaciones ni del enviciante scroll infinito. Es que la lógica del consumismo se infiltró también en los afectos. «I can’t get no satisfaction». Las emociones se vuelven transaccionales: damos tiempo, atención, deseo, esperando un retorno equivalente. Si no llega, cancelamos o ghosteamos. Como diría en buen Bauman, el amor líquido necesita envases desechables: vínculos flexibles, fáciles de almacenar y aún más fáciles de desechar, porque ¿queremos realmente una relación estable?

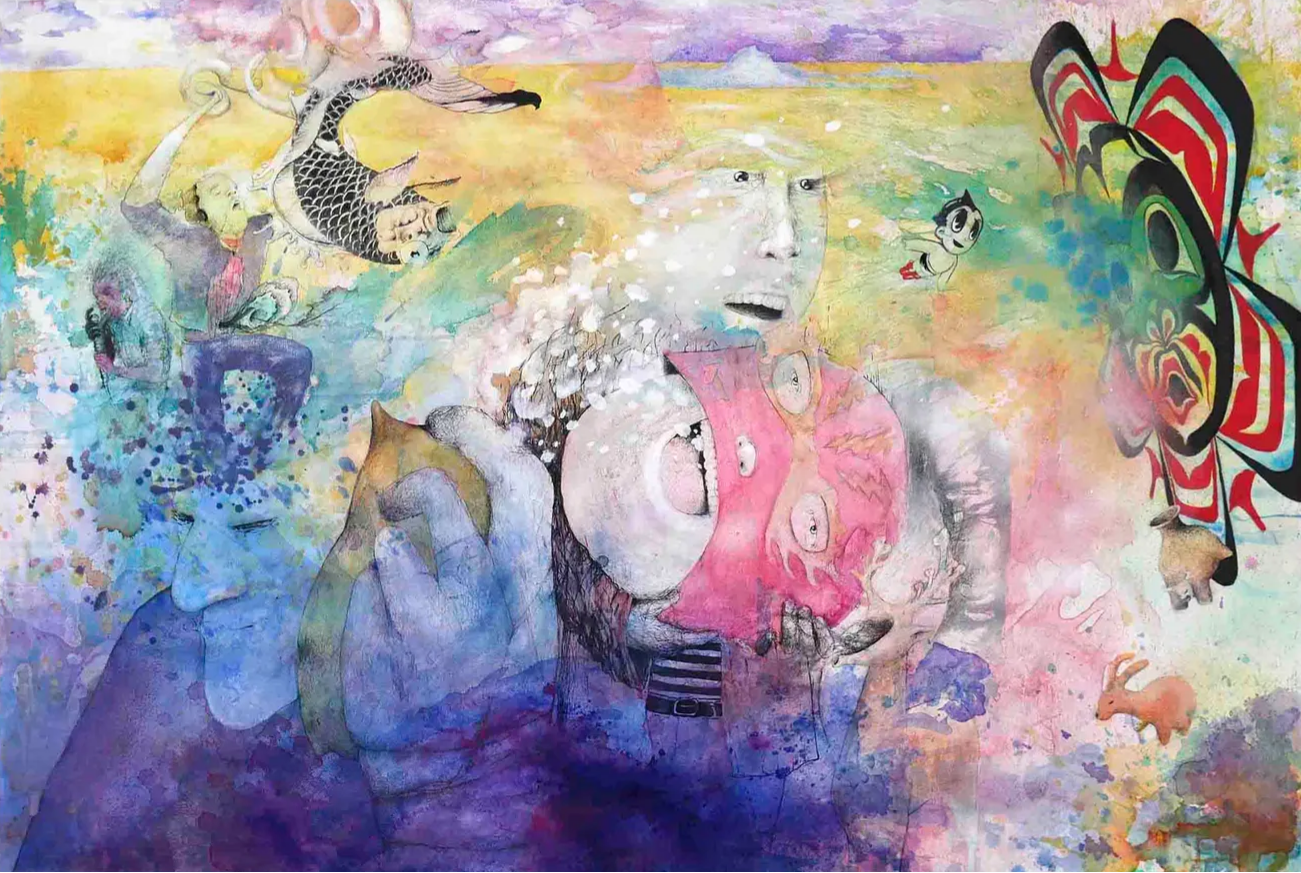

Jaime Wulff, Self, pintura acrílica en lienzo, 2021.

Y sin embargo, algo de ternura se cuela entre tanta fugacidad, porque incluso en medio de la sobreoferta, seguimos buscando la experiencia de sentirnos elegidos, vistos y necesarios. Tal vez lo trágico —o lo cómico— es que confundimos esa necesidad con el deseo de consumir la otredad. Queremos intensidad, pero sin complicaciones; pasión sin pasado; cercanía que no estorbe.

La paradoja es que, mientras más buscamos el encuentro perfecto, más se nos escapa esa posibilidad. El mercado del amor (o de lo que sea que andemos buscando) funciona igual que el de los gadgets: se sostiene en la promesa de una mejora continua. Siempre habrá una versión más compatible, más divertida, que encaje más con lo que crees buscar. Y así, el deseo se vuelve obsolescente y se renueva al siguiente match. Y, aunque usted no lo crea, esta dinámica causa adicción.

Ahora, una precisión necesaria: no se trata de satanizar el consumo en sí mismo. Consumir es inevitable, vital. Necesitamos respirar, comer, vestirnos, calentarnos en invierno y refrescarnos en verano. El problema es cuando damos el salto a lo que Bauman (2007) llamaba consumismo; es decir, una sociedad en la que el valor de los seres humanos se mide por su capacidad de consumir y ser consumidos. En pocas palabras y tristes realidades: pasamos de usar las cosas para vivir, a vivir para usar las cosas.

El consumo satisface necesidades; el consumismo es una fábrica de deseos infinitos: desplazamos el deseo infinitamente.

«El deseo desplazado

es el motor del

consumismo. Y

ese motor no usa

gasolina, usa

nuestra urgencia,

nuestra prisa.»

Este desplazamiento del deseo tiene raíces profundas. Marx, en el primer tomo de El Capital (1867), hablaba del fetichismo de la mercancía: ese truco en el que los objetos parecen mágicos, con vida propia, ocultando las relaciones sociales y laborales que los produjeron. Y como si fuera poco, en la era contemporánea aparece lo que podríamos llamar fetichismo de la subjetividad: la creencia de que nuestros deseos son puros, auténticos, «solo míos», cuando en realidad están moldeados por publicistas, influencers y algoritmos que deciden más de lo que queremos admitir; saltamos de un objeto a otro, creyendo que esos brincos son voluntarios.

El mercado, como coreógrafo del anhelo, necesita mantener viva esa rueda de deseos desplazados. En su sentido clásico, el mercado es el espacio —real o simbólico— donde se encuentran la oferta y la demanda: donde alguien quiere vender y otro quiere comprar. En teoría, ahí se equilibran los precios y se asignan los recursos; en la práctica, ya sabemos que también se trafica ilusión. Si los objetos cumplieran de verdad su promesa de satisfacción, el sistema actual caería en pedazos. Por eso la obsolescencia no es un accidente, como dice la gente sabia: trae jiribilla. El futuro nace viejo. Apenas compramos algo, ya existe otro objeto que promete ser más rápido, más brillante y, por supuesto, más instagrameable.

Jaime Wulff, Alégrame el día, fotocollage digital, 2023.

Regresando a Bauman (2000), en su teoría de la modernidad líquida, señala que en una sociedad de consumo nada está destinado a durar: ni los objetos, ni las relaciones, ni los sueños.

El deseo desplazado es el motor del consumismo. Y ese motor no usa gasolina, usa nuestra urgencia, nuestra prisa. De ahí que el tiempo también se fragmente en micromomentos. Bauman lo describe como un «tiempo puntillista»: cada instante parece completo en sí mismo, hasta que otro llega y lo borra.

Vivimos a saltos: de oferta en oferta, de temporada en temporada, como ranas nerviosas en el estanque de la publicidad. Después, nos justificamos con frases virales, sacadas o replicadas en TikTok: «para eso trabajo», «un gustito», «vida solo hay una», «adulto independiente, con gustos bien dementes». Y claro, nos reímos… hasta que se acaba la quincena.

Las expresiones culturales o artísticas tampoco se libran, ¿eh? El mercado consumista también las coloniza. Lo local empezó a verse como anticuado, casi una rareza folclórica, mientras lo «global» se presentaba como el pase dorado a la modernidad. Hubo un tiempo en que todo lo global sonaba a una hermosa promesa de futuro, a pase directo para entrar en el primer mundo. Así fuimos cambiando el tianguis de la colonia por el supermercado, la cafetería, la tienda de ropa con pasillos idénticos a los de cualquier ciudad del planeta. Compramos con ilusión de ser parte del todo.

Desobediencia civil. Foto collage digital, 2023

En esta dinámica la plenitud no está en lo que tenemos, sino en lo que nos falta. «I can’t get no satisfaction». El consumismo nos mantiene deseando lo que aún no poseemos, la mentada felicidad siempre en preventa.

Y por si fuera poco, el propio mercado también aprendió a capitalizar las disidencias. El viejo Marx hablaba de esa capacidad del capital para expandirse sin límites; luego, desde la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y Marcuse —siempre tan aguafiestas— explicaron que el sistema no destruye la crítica: la absorbe. Lo que empezó como resistencia acaba convertido en mercancía. Así, lo alternativo, lo artesanal o lo sostenible cabe en el carrito de compras.

Aun así, me gusta pensar que nos queda algo de margen. Porque incluso dentro de esta lógica hay pequeñas fugas. Quizá los actos de resistencia consisten en detener el desplazamiento del deseo, desear vivir de otra forma, en la que consumir menos sea un avance y no se sienta como carencia, renuncia o persona guerrera librando las peores batallas.

Y sí, decir esto mientras se abarrotan las tiendas parece casi una broma. Pero quién sabe: tal vez ahí, en el capricho de querer lo que no está de moda —en el gesto pequeño de no comprar, de no actualizar, de reparar—, se esconda la satisfacción que el mercado, con toda su creatividad, todavía no ha sabido empaquetar.

Referencias

Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 1944.

Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.

______________Vida de consumo. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.

Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional. Barcelona: Ariel.

Marx, Karl. (1867). El capital: crítica de la economía política (vol. 1). México: Fondo de Cultura Económica, 1964.