Una entrevista a Helen Escobedo sobre la Casa Cueva de Juan O’Gorman

No cabe duda de que Juan O’Gorman (1905-1982) y Helen Escobedo (1934-2010) son dos pilares del mundo del arte y el espacio público de la ciudad de México. Nacidos durante la primera mitad del siglo xx con veintinueve años de diferencia, sus carreras representan momentos muy nítidos de épocas plásticas que resultan totalmente distintas en cuanto a formatos, técnicas y problemas, aunque se encuentren tan contiguas en términos temporales que sus personajes, de hecho, conviven en el mundo durante algunas décadas.

O’Gorman crece con la posrevolución, el reacomodo cardenista de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial; por su parte, la carrera de Escobedo vive en el lento desbaratamiento de ese sistema priista luego de 1968, las crisis del petróleo de los años setenta, la nacionalización de la banca y la globalización neoliberal de las décadas posteriores. Estos cortes históricos se reflejan claramente en los temas y materiales de cada uno, y también gracias al hecho de que ambos participan enormemente de las discusiones artísticas de su época: ella, como directora y curadora de museos públicos; él, como crítico de arte y arquitectura en medios impresos.

En cuanto a sus obras, por ser arquitecto y artista plástico, O’Gorman desarrolla para el segundo tercio del siglo pasado una serie de paisajes oníricos y apocalípticos, murales al fresco que representan la historia nacional(ista) y proyectos arquitectónicos que son siempre tan críticos con sus espacios urbanos como vanguardistas en sus posturas plásticas. Por su parte, Escobedo se decanta durante las décadas posteriores por refinadas formas escultóricas en las que destacan la superposición de geometrías abstractas, el uso de colores simples, el movimiento del público a través de las obras y el hecho de que muchas de ellas son piezas situadas en el paisaje urbano, visibles desde un automóvil.

Los procesos materiales que utilizan para realizarlas también son muy distintos. Mientras que O’Gorman pinta al temple sobre tablas de madera y trabaja con superficies recubiertas de piedras endémicas de distintas regiones del país —que funcionan como guiños al paisaje nacional y cultural al que buscan arraigarse de manera orgánica— Escobedo opta por los materiales de la industria, como rejillas metálicas, pinturas acrílicas u objetos reciclados, que aceptan la condición de metrópolis en tránsito en la que se encuentran inmersas. «Yo no sirvo tallando piedra», comentó en una entrevista para la Revista de la Universidad.[1]

[1] https://www.revistadelauniversidad.mx/downloads/9c8d99c9-b18e-4855-aea8-6b4e8fe2b3ea/rum-FEB.2007-reportaje%20gr%C3%A1fico-helen-escobedo-energia-circular.pdf

Es curioso que estos personajes tan disímiles, y tan interesantes por cuenta propia, compartan la trágica destrucción de la Casa Cueva de Juan, construida por él mismo hacia 1952 y destruida por Helen y su marido en 1969. Esto fue, sin duda, una enorme pérdida para propios y extraños. Desde entonces ha existido un cisma en el mundo del arte entre quienes atacan y defienden a esta enorme escultora, que en aquel año fue acusada por la crítica e historiadora del arte Ida Rodríguez Pamprolini de perpetrar un acto bárbaro que mostraba el nivel de subdesarrollo de nuestro mundo cultural.

A continuación, se presenta una entrevista realizada por Lucila Rousett[2] a Helen Escobedo en el año de 1994, en la que le pregunta por el destino de la famosa obra. Lo que se lee es una conversación franca y honesta, segmentada en tres partes, cuyos cortes se anuncian a lo largo del texto. En ella se expone un recuento muy vívido de las condiciones de la casa al momento de su compra, además de los motivos esgrimidos por su autor y propietario original para ponerla en venta. Es importante mencionar que las respuestas de la escultora dejan ver un carácter bienhumorado y cariñoso hacia la figura de O’Gorman, a quien recuerda nítidamente, y una actitud genuinamente curiosa con la obra de su antecesor.

La entrevista también permite ver otra cosa. En todos estos años, el paisaje urbano de la capital nacional, que tanto tiempo y reflexiones les ocupó a ambos en vida, y en el que están insertas muchas de sus obras más importantes, ha ido cambiando sin reparo. La ciudad de hoy ya no es la misma que la de 1952, ni la de 1968 o de 1994.

Pero así como en 2006 se hizo una reproducción de la desaparecida obra Sui generis (1970) de Helen Escobedo para la exposición La era de la discrepancia (1968-1997) —un vocho intervenido con motivos abstractos, en el que la autora se desplazaba por la ciudad y que fue posteriormente robado a plena luz del día—, hoy quizás podríamos considerar la restauración de la obra más personal de O’Gorman. Como Sui generis, cuya nueva versión ya no es un coche funcional, la nueva Casa Cueva sería un cascarón inhabitado como hogar, pero dispuesto de tal forma que propios y extraños pudieran hacer memoria.

En cualquier caso, hacemos del conocimiento público esta información, con el objetivo de ver las decisiones de Escobedo con ojos más compasivos, además de ofrecer nuevos argumentos para la recuperación de esta magna obra, en la que se encontraron plasmadas dos visiones contrarias y personalísimas de los rumbos, épocas, materiales y sentidos del arte nacional del siglo XX.

[2] También artista plástica. En el momento en el que se realizó la entrevista, Lucila se desempeñaba como curadora en el Museo Universitario de Ciencias y Artes de Ciudad Universitaria, UNAM.

Arbolito incendiándose, ilustración de Julián Cicero.

ENTREVISTA A HELEN ESCOBEDO

Nota aclaratoria: Las fotografías que se utilizan para acompañar a esta entrevista forman parte de los docuementos de Esther McCoy (alrededor de 1876-1990) que se encuentran albergados en los Archivos de Arte Americano de la Institución Smithsoniana, Washington D.C., Estados Unidos de América.

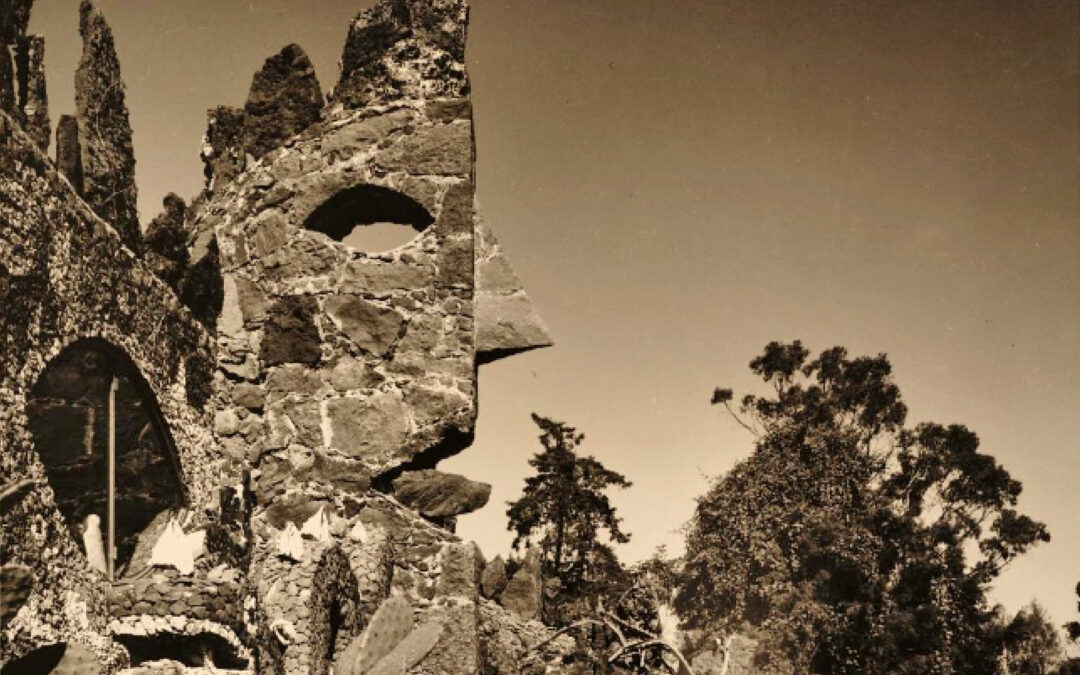

Casa cueva de Juan O’Gorman, vista de la terraza del techo entre 1956 y 1958.

PARTE 1 — 17.02.1994

Lucila Rousset (LR): ¿Por qué no me hablas, antes de seguir, de la casa de Juan O’Gorman?

Helen Escobedo (HE): Mi marido, yo y mis dos hijos, habíamos rentado nuestra casa durante la olimpiada y, para aprovechar la situación, nos fuimos a casa de mi mamá, en diciembre del 68. Y yo, en un bazar navideño, me encontré a Helen O’Gorman tomando un café, solita. Era el único asiento libre y me invitó a sentarme junto a ella. La vi triste y le pregunté por qué. Me contestó [que] habían estado tratando de vender su casa y su hermoso jardín lleno de orquídeas desde hacía varios años, sobre todo por la humedad tan tremenda, pues al parecer su hija, que es una niña adoptiva y que había nacido con un problema de un bracito, no se le curaba. El doctor había sugerido [que] se mudaran a un lugar más seco.

Yo, en aquel entonces, apasionada con la idea de construir mi propia arquitectura emocional, buscaba un terreno con árboles y soñaba con un riachuelo, cosa imposible en el D.F. pero muy posible en el Valle de Morelos. Pero como los dos trabajábamos en la ciudad, la decisión de quedarnos en la zona sur, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, fue determinante. Uno, porque desde los quince años había sido mi zona y, dos, porque ahí estaba la escuela de los niños. Induje a mi marido a ir a visitar la casa de los O’Gorman por puritita curiosidad, pues me habían hablado de su cueva y del hecho de que vivían como los Picapiedra.

Era un sábado o un domingo porque era media mañana y nos llevamos a los niños, que eran muy chiquitos. Llegamos a la Avenida San Jerónimo, que en ese entonces era una calle pequeña que conducía sólo a la entrada al Pedregal. Llegamos al portón, reconocible ya por fuera por el mosaico que rodeaba la puerta; tocamos varias veces hasta que por fin el jardinero o mozo nos abrió la puerta y entramos a un jardín sombreado selvático, con los árboles colgados de orquidáceas. La casa no se veía. Seguimos subiendo por un empedrado empinado y lo primero que se veían eran dos gigantes recubiertos de piedritas de colores, y saliendo de sus cabezas unos macetones de hierbas gigantescas a manera de pelo y la fachada de piedra de lava con trepadoras.

Los niños se espantaron y no quisieron entrar (tenían cuatro y cinco años), tanto, que el padre se quedó con ellos en el jardín. Yo entré porque me abrió la puerta Juan. Muy amable me sentó y me dijo que Helen le había dicho que yo estaba buscando un terreno para hacer mi casa y [que] por qué no le compraba la suya. Yo, que lo conocía mal —[era] de la edad de mi papá— le contesté que el jardín me parecía maravilloso pero que justamente yo quería construir mi casa porque soñaba hacer un pueblo; un pueblito en donde cada miembro que conformaba la familia, y ahí incluyo la familia de mi nana, tuviera una casita propia, que no fuera intercomunicable por corredores y pasillos lúgubres, que desde niña son mi pesadilla.

A Juan O’Gorman le dio risa, y me dijo que podría yo transformar mis ideas usando su terreno. Yo, viendo la condición en que se hallaba su casa —espacios complejos, llenos de recovecos, una chimenea sin tiro… El hecho de que no había drenaje, pues Juan llegó a explicarme, ni el tiro ni el drenaje [tenían sentido] dada la cantidad de salidas por cuarteaduras y fisuras de la piedra, y que en todos los años que llevaban viviendo no habían tenido problemas.

Lola Álvarez Bravo, nota escrita al reverso: “Foto temprana de la casa de Juan O’Gorman antes del barandal”, alrededor de 1954.

A mí me dio una risa, pero nerviosa, y realmente los interiores me apabullaban, pues toda la casa era de roca. Las escaleras voladas eran de concreto con una malla protectora a manera de riel para que no se cayera la nena, y mucha vegetación crecía por dentro, aunque a mí no me tocó ver un árbol que crecía a media cueva o sala principal; se había muerto. Eran dos sofás de piedra (uno frente al otro), una mesa de piedra en el área de comer, un banco de piedra; el piso era de laja negra cuarteada y el único elemento de color era el techo, ya en mal estado por hongo y salitre. Salí ese día con mi curiosidad satisfecha, pero sin la más remota intención de volver. Los niños se habían aburrido y a mi esposo no le gustaba el lugar.

Unas semanas más tarde me habló Juan, muy amable, con la pregunta a flor de boca. «¿No te interesa comprar mi terreno? Si quieres, yo hablo con tu papá, que es amigo mío.» Yo le dije que seguía con la intención de construir mi casa pueblo, para lo cual yo necesitaba mucho espacio plano, pero que de todos modos, muchas gracias, que me había parecido muy interesante la solución para su casa orgánica y con la aplicación de mosaicos, de figuras hechas de mosaicos hechos de piedras naturales.

Pasa el tiempo y seguimos buscando terreno. Esta vez me habla Helen diciéndome que como ellos ya se tienen que ir a la casa que había construido Juan en San Angel Inn, más chiquita, más calientita —estilo Bauhaus—, que les urgía vender el terreno. Volvimos mi marido y yo sin hacer cita y con la esperanza de no encontrarlos en casa para volver a sentir el jardín, que nos había impresionado por sus árboles, por su verdor, y nos volvió a abrir el mismo mozo.

Nos acompañó a volver a mirar la cueva y en la chimenea ese día se encontraba un arbolito de Navidad (por febrero de 1969), y me acordé de la teoría de que no era necesario un tiro para que funcionara bien la chimenea, cosa inaceptable para un noruego, mi marido, quien, ni corto ni perezoso, prendió un cerillo para ver si eso era cierto. La intención no era quemar el árbol, sino comprobar el hecho insólito de cómo [el humo] desaparecía por las ranuras. Pero se incendió el árbol y la cueva se llenó de humo.

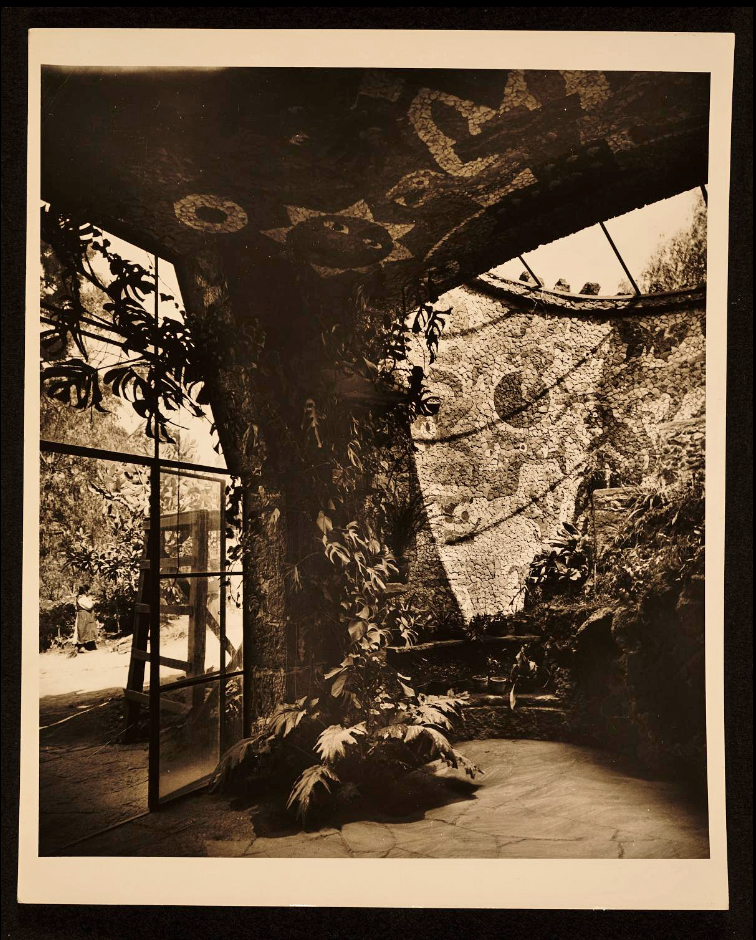

Maynard L. Parker, interior de la casa cueva de Juan O’Gorman, alrededor de 1954.

Los dos nos sentimos como criminales, sobre todo porque no teníamos cita, cuando baja de las escaleras Helen y pega un grito de angustia porque era el arbolito de su hija, [quemándose] antes de tiempo, además de crear una espesa neblina que nos hizo toser a los tres. Apenadísimos, mi marido y yo, [salimos] con el compromiso de volver al día siguiente y hablar con Juan, declarar nuestra culpa y traerle un regalito a la nena.

Al parecer, Juan se había enfurecido, pues no nos habló para confirmar la hora de la visita. Entonces a mí me tocó hablar y Juan me dio una hora. «Ven esta mañana, que quiero hablar contigo.» Llegué en la tarde, el cielo era gris con ganas de llover, como a veces a principios de año. Yo no llevaba paraguas; tenía frío. Llegué, me abrió la puerta Juan, nos sentamos en la cueva, me ofreció un café y empezó un diluvio. Juan no quería hablar de su chimenea, sino de la venta ya urgente, y a como diera lugar, de su terreno, pues se estaban mudando a la otra casa. Supongo [que] por eso no le importó tanto lo del arbolito.

Yo seguía empecinada en conseguir algo por las faldas del Ajusco o por la carretera vieja México Cuernavaca, pero no se nos había dado la oportunidad de un terreno con árboles, y Juan me preguntó cuál era el problema con el terreno. Yo le contesté que la casa me parecía simple y llanamente inhabitable y contraria a todas mis necesidades vivenciales. Y propuso dinamitar la casa, porque me dijo que el único sitio factible para construcción era esa parte de su casa, [el] único sitio plano. Yo no se lo creí un instante, aparte de lo cual estaba segura [de que] me estaba cotorreando. Y me acuerdo que le dije que perder una cueva, que destruir una cueva, tan original, de lava natural, pues era absurdo e innecesario.

Habían pasado un par de horas, el tiempo suficiente para que la lluvia se empezara a filtrar y nunca me perdono, como en otras múltiples ocasiones, el [no] cargar una cámara fotográfica, pues Juan en su sofá de piedra y yo frente a él en mi sofá de piedra, con cojines, sólo pudimos seguir conversando cuando sacó dos paraguas negros, cosa que nos pareció perfectamente normal.

Cuando dejó de llover, ya me había comprometido a que hablara yo con mi papá, para que luego él le hablara para establecer la mejor forma de hacer un contrato de compraventa. Durante esa tarde lluviosa, había habido más acercamiento que en otras ocasiones, porque efectivamente nos ganó la risa al darse cuenta Juan de que mi paraguas tenía dos agujeros y de que me estaba mojando.

Maynard L. Parker, interior de la casa cueva de Juan O’Gorman, alrededor de 1954.

Yo, niña cumplida, fui al despacho de mi papá y le dije que el arquitecto O’Gorman me quería vender el terreno para que yo hiciera ahí mismo la casa de mis sueños, y que por qué no me ayudaba con esta idea; con dinero. Mi padre, dispuesto a ayudarme desde el punto de vista financiero, me dio un no rotundo porque me dijo «para qué te compras problemas». Él había estado alguna vez en aquella cueva, y me dijo que el sólo hecho de tener mosaicos la hacía incomparable y que definitivamente no respaldaba el proyecto, que no me metiera en líos legales.

Yo no hablé con Juan, pero él habló con mi papá abogado y le dijo que entre los dos se lograría un contrato sin problemas a futuros sobre derechos de autor, puesto que él no me vendía una casa, sino que me vendía un terreno, y si se trataba del problema de derechos sobre los muros y techos, que él cedía dichos derechos a la compradora del terreno, fueran los que fueran. Esto consta en el contrato que obra en mi poder, y que a raíz de múltiples [¿?] entre Helen Escobedo, Helen O’Gorman y ellos, Juan y Manuel, pues la propiedad se la había cedido a Helen.

Se firma el contrato estipulando que los pagos de la compra serán por mensualidades en un periodo de dos años, y celebramos la firma Kirsebom-O’Gorman en (¿junio?) de 1969. Yo le prometí a Juan conservar el único mosaico realmente intacto en cuanto a humedad y perfectamente intacto, que era en el cuarto de escobas, segundo piso. Mi idea era crear un pequeñísimo museo-recuerdo de la Casa Cueva de Juan O’Gorman.

DATOS de Lucila:

— Transformación Casa Cueva.

— Cómo embonan dos visiones tan contrarias en una congruente.

— Matías [Goeritz],[3] curioso, recoge piedritas caídas de la fachada para lograr entender el sistema técnico que utiliza O’Gorman para incrustar piedras naturales al concreto.

— Ida [Rodríguez Prampolini] pega un grito acusatorio y pregunta quién es más culpable y a quién hay que dirigirse para que estas cosas no sucedan.

— La comunidad artística se divide en dos: [Jorge Alberto] Manrique, Juan García Ponce, [Juan José] Gurrola, etc.

— Deschamps, en Excélsior, entrevistó a Juan.

[3] Ida Rodríguez Prampolini y Mathias Goeritz estuvieron casados de 1960 a 1975. Por la época en que Helen Escobedo compraba la casa, la escultora y Goeritz compartían el proyecto de la Ruta de la Amistad. Es muy probable que Rodríguez Prampolini sepa de la destrucción de la Casa Cueva por Goeritz. Esto la llevará a publicar la nota titulada “CRIMEN EN LA CASA DE JUAN O’GORMAN: PRUEBA DEL SUBDESARROLLO CULTURAL”, que apareció el miércoles 17 de diciembre de 1969 en el periódico Excélsior. La nota está disponible en: https://blog.casaestudiomaxcetto.com/arte/el-legado-de-ida/

Casa cueva de Juan O’Gorman, vista de la terraza del segundo piso, entre 1956 y 1958.

PARTE 2 — 08.04.1994

HE: El mosaico del piso al exterior de la cueva, dedicada al genio de Ferdinand Cheval, y que estaba hecho de piedras amarillas, verdes, blancas y tezontle, y muchos fondos de botella; de ahí que por falta de porosidad en el vidrio fuera lo primero que desapareció, estando ya en condiciones lamentables cuando yo lo vi por primera vez. Otra cosa curiosa es que siendo un pisable al aire libre, su uso tanto humano como atmosférico le cambió el color a la piedra, lo cual es muy interesante, porque ahí habría que hacer un estudio de por qué hay piedras que con sol y lluvia cambian de color, lo que no sucede con muros verticales como, por ejemplo, el de Ciudad Universitaria.

LR: Si quieres, platícame de la transformación de la Casa Cueva.

HE: En esas épocas, con dos hijos chiquitos y mi marido, Friedrik Kirsebom, decidimos que la única forma de lograr adaptar partes de la casa a nuestras necesidades como familia era mudarnos y vivir ahí. Al principio, pareciera factible mudarnos al taller que estaba al fondo en el jardín; un especie de hangar no muy grande, pero eso sí, tan espantosamente húmedo, que todo lo que estaba ahí adentro tenía musgo.

Creo que, para aquel entonces, Juan no trabajaba en ese sitio, porque estaba en un estado de como putrefacción. Por lo tanto, nos mudamos a la casita del jardinero con su bodega adjunta, dos niños, dos adultos, un perico y dos perros salchicha. Lo que hay que recordar es que esa calle era como un callejón; muy calmada, pocos coches, puesto que todo conducía al Pedregal. No había Periférico y, por lo tanto, el silencio era absoluto. Poco apretados, pero dormías bien.

Treinta años más tarde, es un eje vial de alta velocidad, y todas las residencias no existen, más que la embajada china, y son restaurantes o centros nocturnos, incluyendo uno de los más grandes, el Premier. Yo en aquel entonces tenía como asistente un amigo suizo [Juan Carlos Ambrosetti, tendría unos 23 años] que había estudiado arquitectura (como dibujante) y fue con él que rediseñé los espacios y redefiní el modus vivendi.

Y ahí fue donde decidimos hacer una casa pueblo. Considerando tanto desnivel natural, ya aprovechado por Juan, pues constaba de su taller-hangar, que resultó inservible, la casa del jardinero con dos bodeguitas, la cueva con cocina, una escalera que subía a un pequeño cuarto en la parte superior y a los tinacos que iban envueltos en una especie de torre y una terraza con un pisable por el cual se filtraba la lluvia a la cueva.

Maynard L. Parker, exterior de la casa cueva de Juan O’Gorman, alrededor de 1954.

Existía un cuarto que era de Helen y otro tallercito que era de Juan, arriba, desconectados de la casa. Había baños; abajo un baño de servicio para la cocina; arriba, otro, muy furris. Subías a un tercer piso, que sí tenía su bañito, y esa era la recámara de Juan. Todo con escaleras de caracoles. La escalera del primer piso era un poste de concreto con los triángulos volados de concreto. Él había puesto malla para que no se cayera la niña.

Lo primero que hice fue forrar los peldaños y poner un barandal tubular que iba hasta el techo. Tuvimos que meter drenaje, porque él había empezado a poner un sistema de drenaje y no lo había puesto, pues decía que estando en el Pedregal, había tantas grietas que había que aprovecharlas. Un baño, el de abajo, tenía su drenaje que no conducía a ningún sitio. Cerca de la calle había un agujero profundo a manera de fosa séptica, pero que nunca se utilizó porque el drenaje no estaba terminado. Y, eso sí, tuvimos que conectar todo.

Yo supongo, mera suposición, que diseñó la casa como arquitectura formal, con drenajes, circuitos de luz, pero que conforme lo fue haciendo, se fue adaptando a un sentimiento ecologista, natural. Él hablaba mucho de ecología, aprovechamiento de la lluvia, etcétera. La cueva, que era gélida, tenía piso de laja de piedra. Los muros eran de lava, los muebles eran de lava, y [había] una mesa que era una gigantesca laja de piedra.

Había dos puertas ventanas estilo Anahuacalli, triangulares, y un ojo de buey cenital sobre una gran masa de piedra volcánica natural, que entraba a la cueva y que formaba parte del techo a manera natural. Sé que alguna vez había crecido un árbol natural a media sala. Pero yo ya no lo vi. Y que crecía mucha vegetación en medio de la cueva. Tenía petates y uno que otro equipal, y ahí era donde realmente recibía. Incómodo, atractivo, insólito.

El techo era un gran mosaico con enormes parches de humedad y hongo, pero aparte de eso, en relativas buenas condiciones. Lo primero que hicimos fue sellar el piso de arriba, perdiendo así el pisable, y forré toda la terraza superior en loseta de barro. Decidí construir un murete librando la roca a lo largo y ancho de la cueva. Por dos razones: para evitar la filtración directa de la roca hacia la sala y para pintarla de blanco para darle más luz.

Se suprimió la chimenea, levanté el piso y pusimos un sistema de calefacción muy antiguo, usado en iglesias noruegas y suecas, que consiste en un abanico de tubos dispuestos sobre una cama de arena, con pequeñas salidas alrededor de la cueva, topando con muro, las cuales se unirían en la cocina a un calefactor, sistema de aire caliente que haría un piso cálido, y el aire estaría secando los muros. Sólo que nunca nos alcanzó para el calefactor, que era carísimo, aunque sí tendimos los tubos.

Ya con piso nuevo y con los muretes se sentía más seco. Pero seguía imponiendo el techo, lava, mosaico y le tendimos un falso plafón veinte centímetros más abajo sin tocar el mosaico. Y lo pinté de blanco. El mosaico sigue intacto, y habría que tirar el plafón para rescatarlo.

Cambié las puertas, que eran de vidrio, porque entraba mucho frío y de noche entraba la negrura. Hice puertas de una serie de muros dinámicos, que eran maderas policromadas. Las cerré y sellé y volví a jugar.Y le puse como dos ojos de buey esculpidos en el yeso para que entrara la luz encima de la puerta. Y el ojo de buey original lo tapé y, en cambio, abrí un enorme ventanal donde usé acrílico en lugar de vidrio. Cubrí esa zona de roca (donde estaba el ojo de buey) con una capa de cemento, siguiendo la conformación de la roca, a manera de darme tres plataformas o tres sentables, tres áreas de descanso, logrando así sellar las filtraciones o roca casi en su totalidad.

Esther McCoy, vista de la columna vertical central de la casa entre 1956 y 1958.

Parte 3 — 15.04.1994

HE: En la parte superior, en vez de una parte de terraza, un cuarto de trabajo con estantería de proyecciones de roca, uní los tres espacios bajo uno solo, proyectando dos techos cónicos para cubrir esta vasta área. Basándome en las viejas estructuras que conocía yo en foto de los Trulli, en el sur de Italia.

LR: ¿Te surgieron problemas a lo largo de los más de veinte años?

HE: Nos íbamos mudando y ocupando zonas terminadas, ya que, en principio, lo que había logrado era construir un pueblo encima de una cueva. Consistente en cuatro casitas desconectadas entre sí, y todas con una vista hacia el cielo, el Pedregal. Realmente no tuve problemas, porque lo que hice fue conservar los desniveles, que eran muy lógicos porque eran los desniveles naturales de la zona pedregosa.

LR: ¿Cómo tomó la comunidad artística este hecho?

HE: Se dividió en dos a raíz de un artículo publicado por Ida [Rodríguez Pamprolini] en Excélsior, pegando el primer grito de acusación contra la destrucción de la casa de Juan O’Gorman. En aquel entonces, Eduardo Deschamps me habló, puesto que tenía a su cargo la sección cultural del periódico. Y me pidió que contestara yo a mi manera las acusaciones. Yo lo pensé y decidí negarme a hacerlo, sugiriendo que la opinión que valía más que la mía era la del artista aludido, Juan O’Gorman.

Juan efectivamente respondió diciendo que había vendido la propiedad libre de carga artística y que él sabía que yo iba a transformar la casa, que era la idea original, respetando las áreas construidas que me sirvieran y alterando las que no.

LR: ¿Quién más escribió acerca [del tema]?

HE: Hubo una encuesta, creo que del mismo Deschamps, y creo que estaban Juan García Ponce, [Eduardo] Gurrola, Arnaldo [Coen], entre otros, mientras que otros la atacaron. Se armó un programa al que no fui invitada, de televisión, atacándome. Yo a la primera que busqué fue a Ida para enterarla de mi punto de vista. Y aunque creo que nunca me ha perdonado, nos seguimos queriendo mucho.

Yo sé que hoy en día, muchísimos historiadores creen que es mi pecado mortal, pero espero que, si he de pasar a la historia con este acto, será no como destructora, sino como copartícipe de una arquitectura a dos manos, muy personal y bastante absurda (la mía también), puesto que yo tampoco resuelvo el enigma de la habitación para el año 2000 más que de una manera egocéntrica, infinitamente personal.

LR: ¿Y por qué la dejaste?

HE: Porque igual que los monumentos de la ruta olímpica, y en las mismas épocas, la ciudad se incrustó y nos ahogó. Hoy se yergue entre multitudinarios restaurantes y centros nocturnos, unidos todos por un eje vial de alta velocidad, estacionamientos para ochocientos coches, el ruido infernal de las discotecas, los arrancones de la una a las cuatro de la mañana. Han hecho de la zona de San Jerónimo ya no una zona residencial calmada, sino el sunset boulevard de México.

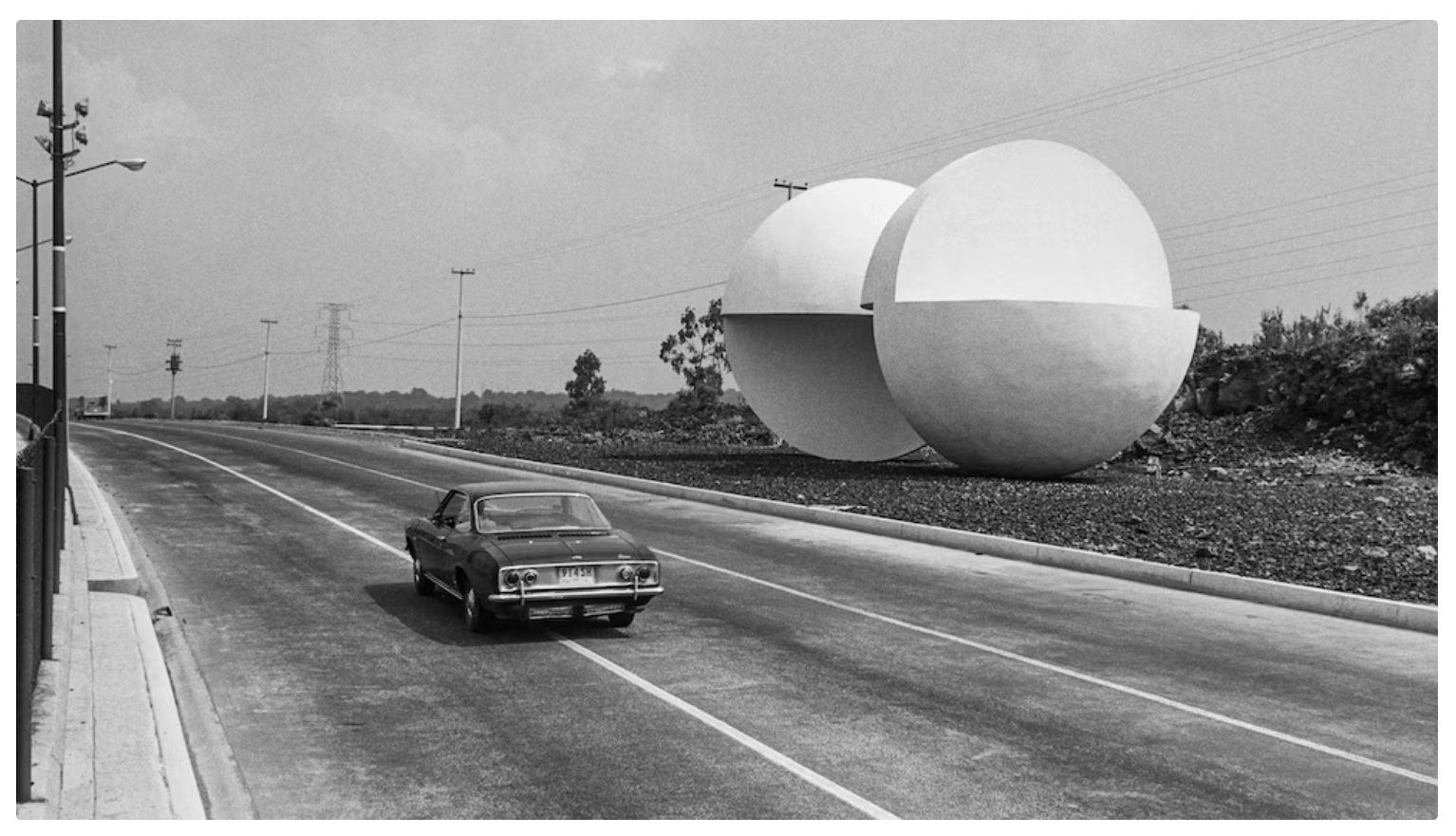

Kiyoshi Takahashi, Sol, escultura que pertenece al proyecto La ruta de la amistad, Olimpiadas culturales de los Juegos Olímpicos de 1968. Ubicación original: Anillo periférico y Santa Teresa. Ubicación actual: Anillo Periférico y Avenida Insurgentes Sur.