#SHOW BLITZKRIEG | CÉSAR CORTÉS VEGA |

Imágenes de Benjamin Prosser*

El amor es toditito

eso y otras cosas

Julio Valle-Castillo

♥ →Traigo entre dientes la palabra todo. Pienso con ello en esa sensación al guardar en la boca un mazacote de sabor, unidad indescifrable que golpea las papilas de la lengua, dulce de leche o jugo de carne: no más ahí, salvo un instante de pureza que parece eterno. Así de raudo, así de efímero, porque esa ola que por un momento comparece como única realidad total, se acaba donde el hambre renueva sus votos. Todo nunca puede ser todo, debido a que más allá de aquello que intenta ilimitar, siempre hay algo más. Así, como muchos otros —como todos—, el vocablo no nombra algo preciso, de modo que en el uso de tal jactancia determinante deberemos estar prevenidos, a pesar de que el deseo sea demarcar el mundo y sus circunstancias. ¿Qué pasa, entonces, cuando imaginamos que usamos la palabra para definir un fenómeno como el arte, suponiendo que delimitamos correctamente la categoría, su todo?

♣ → Todo, que viene de totus, equivale también a lo entero, que a su vez surge de integer: intacto, completo, no dañado… lo cual ya es diferente, debido a que ahí se parcializa su posición, así como su condición de entereza significativa. Entonces, sí, ya sabemos: se trata de otra estrategia de la expresión que, si difícilmente revela sus «planes» de manera directa, puede ser seguida, delimitada, reutilizada.

Todo nunca puede ser todo, debido a que más allá de aquello que intenta ilimitar, siempre hay algo más. Así, como muchos otros —como todos—, el vocablo no nombra algo preciso, de modo que en el uso de tal jactancia determinante deberemos estar prevenidos, a pesar de que el deseo sea demarcar el mundo y sus circunstancias.

♠ → Todo, pues, podría ser entonces algo disfrazado políticamente de totalidad. Hegel —permítaseme el bateo alto acá— camina sobre esa línea cuando sustituye el carácter ideal de un objeto por algo que llama absoluto [1]. La clave está en su condición idealizada, que espesa una filosofía realista que intentará la definitividad de sus postulados. Se trata de un modelo teórico que mezcla el carácter abstracto implicado en los objetos de conocimiento: las cosas que en su singularidad componen en conjunto la realidad como producto de una autodeterminación. Es decir que variados modos y circunstancias que dependen de una sucesión de actos de nombramiento se constituyen como la existencia de un mundo cognoscible. De un mundo que se sobrepone a los otros mundos. Ahí el guiño, la política.

♦ → Karl Popper propone un método interesante vinculado a lo anterior —que fue muy polémico en su momento, justo porque ponía en entredicho esa voluntad de verdad—, desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia. Lo que él llama falsacionismo supone que una teoría no puede ser indiscutible, sino tan solo una mirada parcial que sirve para observar el mundo y explicarlo. Esto comporta la no definitividad de las versiones y, por consiguiente, su constante superación. Y agrega que:

[…] a diferencia de los irracionalistas, los refutacionistas creemos también que hemos descubierto una manera de realizar el viejo ideal de diferenciar la ciencia racional de las diversas formas de superstición, a pesar del fracaso del programa inductivista o justificacionista original. Sostenemos que es posible realizar este ideal muy simplemente, reconociendo que la racionalidad de la ciencia no reside en su hábito de apelar a datos empíricos en apoyo de sus dogmas —pues eso lo hacen también los astrólogos— sino exclusivamente en el enfoque crítico, en una actitud que supone, por supuesto, el uso crítico, entre otros argumentos, de datos empíricos (especialmente en las refutaciones). Para nosotros, por consiguiente, la ciencia no tiene nada que ver con la búsqueda de la certeza, de la probabilidad o de la confiabilidad. [2]

Tal cosa implica que la «objetividad» está hecha de suposiciones no ligadas a la calidad de las demostraciones, sino a la posición que asuma ante las propias, y que la labor de quien desea precisar los fenómenos en el mundo es especulativa, aunque basada en ciertos hechos que poseen características similares. La certidumbre no es únicamente conocimiento, entonces, sino adaptación. De ahí que el filósofo sostenga que una teoría solo puede ser válida si resiste a ser enfrentada con otras versiones de realidad capaces de hacerla falsa, falseable.

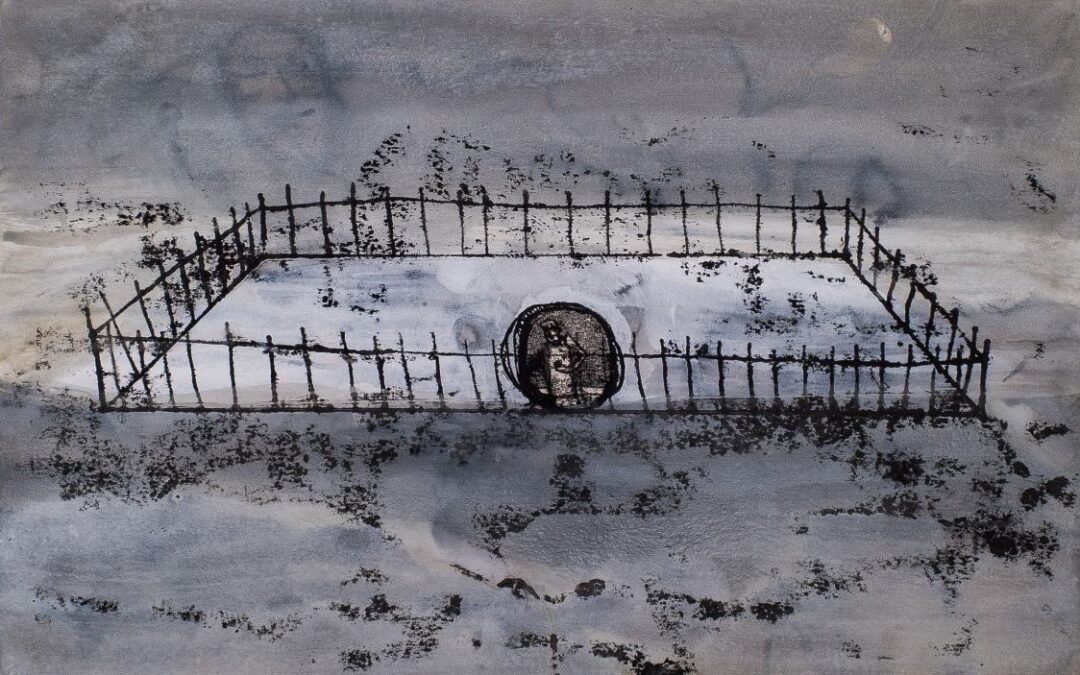

‘Unfinished fence’ Bolígrafo, tinta, acuarela y gis sobre papel, 2021. Imagen

♥ → Así pues, esto no es todo, amigos. Si tal cosa la ha propuesto alguien que piensa la ciencia desde los límites de su hegemonía descriptiva, imaginemos qué pueden proponer otras disciplinas —además de las peleas de cuchillos que de por sí tales declaraciones siguen provocando en el campo del «conocimiento científico». Porque un método, que es la unificación de ciertos procedimientos para describir la realidad, no sólo tiene su afuera propio, ya imaginado dentro de sus supuestos, sino el afuera de su afuera. Es decir, aquello que no puede ser visto sino mediante una iluminación excedente, que extrema su contenido y lo alegoriza con el fin de regresarlo al modelo para convertirlo en un afuera cognoscible. En su propio afuera. Quizá esto suene confuso, cuando el procedimiento para asumir la interpretación de los sucesos en el mundo está centrado en la mirada de un yo individual que se imagina ajeno a la influencia del exterior —cosa muy de derechas conservadoras o de conservadores, a secas. Porque, dado que somos entidades que se han adaptado al medio, aquello que hemos organizado en conjunción con los otros, que conforman nuestro círculo inmediato, parece ser lo más creíble, lo más preciado para sobrevivir. Si en esa exterioridad se ha fabricado una idea de defensa a ultranza de lo ajeno, el licuado autoritario está completo, a pesar de que han sido los otros —cercanos, pero otros—, y no el yo individual, quienes han impuesto constantes ideológicas a acatar. Solo en circunstancias óptimas, tales supuestos se van complejizando con el paso del tiempo, absorbiendo un conocimiento que está en todos lados y en ninguna parte radicalmente precisa. Porque encender un cerillo o amarrarse las agujetas son actos de apariencia simple que, sin embargo, contienen una cantidad de información cultural que se nos suele escapar de las manos —de la boca. Y la única posibilidad que tenemos de desembarazarnos de nuestro propio embrujo, para quizá perfeccionarlo, es una voz crítica que, por supuesto, siempre sufrirá de su no definitividad, de una «enfermedad» política, de la que solo los más bobos quieren curarse.

♣ → Porque no sólo es imposible pensar lo otro sin los otros, sino incluso lo es cuando nos referimos a lo mismo. Cultura es eso: una intrincada red de relaciones permutando sentido de manera vertiginosa. ¿Esto quiere decir que se trata de un caos de fuerzas indiscriminadas? No lo creo, porque para ello sería necesario imaginar el estado puro inicial de cualquier idea, como si hubiese sido creada sin bases y por pura iluminación divina sin influencia ninguna. Todo objeto cultural tiene cauces ideológicos que hacen que grupos de una cierta tendencia se junten alrededor de unas u otras ideas. No hay, pues, cultura sin ideología, así como no hay producto cultural ajeno a una manera parcial de interpretar la realidad. Un conocimiento conjetural objetivo implica una totalidad relativa, como nombra el filósofo checo Karel Kosík a cada estadio de desarrollo de la humanidad, que alcanza siempre una cierta captura de la realidad absoluta [3]. Pero ¿tal realidad absoluta existe? Porque hoy eso que podríamos llamar nuestro todo debe enfrentarse a una cantidad cada vez más grande de otros sucesos que no están dentro de él. Si, como dice Kosík, la «realidad es inagotable para la comprensión humana», entonces tal cosa sólo existe como idea, como realización teórica sobre el conjunto de toda la inteligencia de los seres, que es mucha e inabarcable.

‘Eminence grise’ Bolígrafo, tinta, carbón y gis sobre papel, 2021. Imagen:

♠ → El problema, pues, de la totalidad, no puede reducirse a una búsqueda de «absolutos», sin que en ese intento de demarcación aparezcan confrontaciones que obliguen a parcializar aquello que se dice como resultado de una lucha de contrarios, como síntesis. Sin embargo, en la disputa por las ideas en esa pretendida captura relativa de la realidad, pueden existir varias maneras de encarar el conocimiento con el fin de apropiarse del discurso. Una de las más elaboradas en el esfuerzo de una ideologización regulada para el bien común de una mayoría explotada, me parece, es la que ha propuesto Georg Lukács [4] cuando habla de una totalidad vinculada a la lucha de clases:

La totalidad sólo puede plantearse si el sujeto que la plantea es también una totalidad; si el sujeto, para pensarse él mismo, se ve obligado a pensar el objeto como totalidad. Este punto de vista de la totalidad como sujeto, solamente las clases lo representan en la sociedad moderna. Marx, quien considera todo problema desde este ángulo, particularmente en El Capital, ha corregido aquí a Hegel (el cual vacila todavía entre el punto de vista del «gran hombre» y el del espíritu abstracto del pueblo) de una manera aún más decisiva y fecunda —aunque mucho menos comprendida por su sucesores— que en la cuestión del «idealismo» o el «materialismo». (p. 60)

Es decir, quien se piensa desde tal relatividad de clase lo hace como una manera de diferenciarse de otra distinta, que puede estar concebida desde una individualización rotunda para la conformación de su conocimiento. Cualquier acto de nombramiento, de este modo «consciente», es algo parecido a tomar un narcótico que altera la percepción. Pero no hay nombre, palabra empleada, que no lo haga. Se trata de recomponer la mirada según una cierta ordenación significativa que ha sido configurada para exactamente eso. Ninguna cosa que se manifieste puede evadirse de ello, justamente porque todo, todo —toda totalidad—, es asumido desde la parcialidad de quien nombra. Y es ahí que la política opera, más allá de la mera noción que de ella hace Aristóteles como vida buena para los ciudadanos de una cierta polis que la hace sobrevivir sobre otras maneras de concebir la vida. Es, en todo caso, el camuflaje discursivo óptimo, según un grupo definido, una conciencia que posee su raíz y a la que unos y otros, afortunada o desafortunadamente, estamos adscritos.

♦ → El de la lucha de clases es un tema complejo que, sin embargo, es vigente con un sinfín de consideraciones. Además del mero problema económico, hay muchas otras distinciones que generan composturas vinculadas a la posición que los ciudadanos tenemos en distintas sociedades. Un ejemplo inmediato para ello es imaginar a un integrante de la «clase media» en un país como Palestina, que posee un cierto estatus de vida nutrido por pertenencias y modos de pensar el trabajo y el tiempo, y otro de un país como Estados Unidos de América. A pesar de que los estándares desde los cuales se puede delimitar su posición en el sistema productivo son similares, hay muchos otros factores que los diferencian. Sin embargo, una categoría como tal en la mente de todo ciudadano puede hacer que, a mayor conciencia crítica de la situación en la que se está dentro de un cierto ordenamiento político, se produzca un mayor movimiento hacia el poder de esa representación como totalidad relativa. Los sistemas están, de una o varias maneras, conformados para el dominio —desde lo que Althusser llamaría aparatos ideológicos— y encaminados a potenciar, o no, ideas de mundo dirigidas a diferentes maneras que existen para agruparnos. De este modo se puede afirmar que no hay ciencia ni arte sin una delimitación crítica que las coloque dentro de uno o varios intereses colectivos.

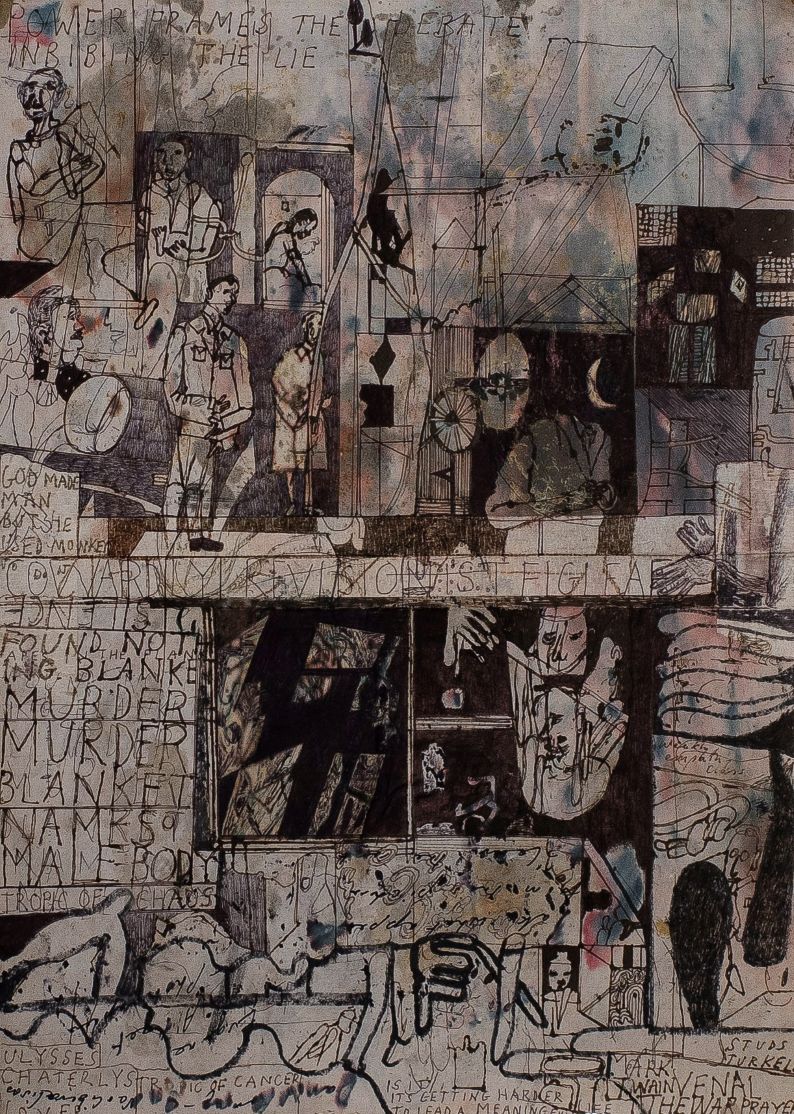

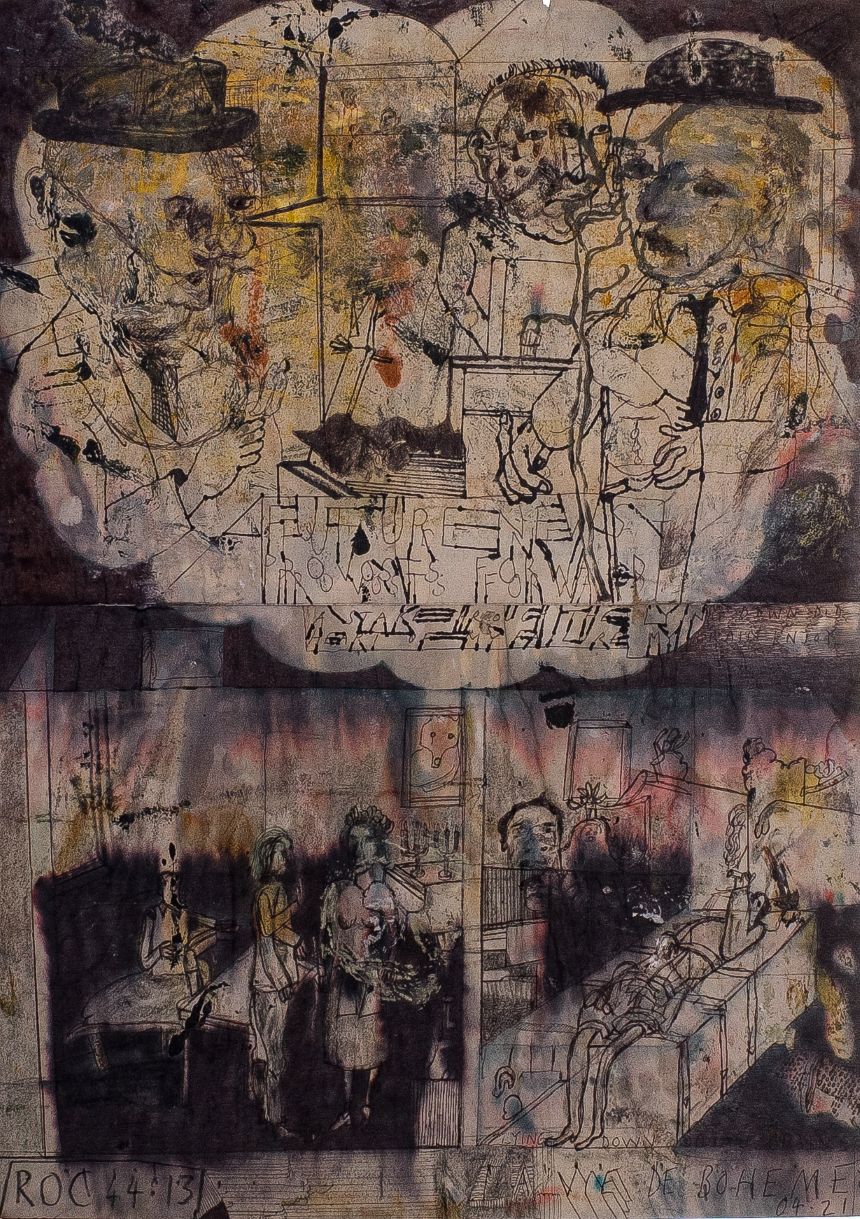

‘Provost’s torpor’ Óleo, tinta, bolígrafo, acuarela y carbón sobre papel, 2021. Imagen

♥ → Hay un cierto alivio en sacudirse los imaginarios de la «verdad», para entrar en las contiendas que implican entrecruzamientos de «totalidades relativas» en pugna. Si Popper abjura de la búsqueda de certezas, está de ese modo mostrando el terreno de juego, las posibilidades dinámicas que están a la mano para hacer que la realidad sea percibida y entendida de maneras diferentes. En ese sentido, la ciencia no sería una sólida torre hecha con estructuras rígidas, sino otra más frágil y flexible realizada con las cartas de una baraja: de la habilidad que se tenga para colocarlas dependerá que pueda mantenerse en pie más o menos tiempo, para luego modificarse si se le agrega nuevo peso. Porque si toda realidad es falseable —como sostiene Popper—, pero dentro de ella existe una cierta conciencia de su posición frente a otras totalidades parciales —de la clase a la que pertenece, por ejemplo—, entonces el sujeto se colocará en ese terreno de juego enfrentándose a su propia idea de totalidad respecto a una serie de considerandos que le brindan pertenencia. Acá, por supuesto, lo que menos quiero es cuadrar el pensamiento de Popper con el de Lukacs, sino tan sólo darle una viabilidad interpretativa. Se trata de considerar las técnicas humanas de pensamiento que lo mismo pueden ser utilizadas cuando prensamos nuestra propia cultura, como en una comunidad tradicional a la que le hace sentido continuar celebrando hoy en día de manera ritual la lucha de la Luna con el Sol. Eso no es «objetivo» según los datos que se tengan para ser verificado o refutado, sino tan solo «objetivable» comprendiendo la función compleja que comporta en un sistema.

[…] lo más interesante en los planteamientos de Colombres es su llamado a la descolonización de los imaginarios estéticos para horizontalizar tales posibilidades para el cambio social. Porque ese movimiento, tal arresto de un pensamiento generado en América, puede expandirse a otros territorios […]

♣ → Y, entonces, acá hablo ya de la totalidad relativa que es el arte, que no está vinculada al pretendido conocimiento «objetivo», sino a una política abierta de las interpretaciones del mundo. Adolfo Colombres, escritor y antropólogo argentino, tiene un concepto que me parece que coincide muy bien con esta lógica de totalidad, al que llama teoría transcultural del arte. [5] A muy grandes rasgos, lo que el autor señala es que las diferencias entre manifestaciones artísticas de los pueblos no pueden jerarquizarse desde una sola unidad conceptual. Lo transcultural en el arte implica, para él, la validez de otras manifestaciones que no necesariamente deben considerar las particularidades valorativas marcadas por Occidente para ser apreciadas como eso, como arte. Y es que esa mirada totalizada tiende a subalternizar tales expresiones, según un uso no autónomo de su actividad aparentemente progresista y productiva. La concepción dominante implicaría su particularización como mera expresión estética, alejada de lo político o lo social. Pero lo más interesante en los planteamientos de Colombres es su llamado a la descolonización de los imaginarios estéticos para horizontalizar tales posibilidades para el cambio social. Porque ese movimiento, tal arresto de un pensamiento generado en América, puede expandirse hacia otros territorios que ya no pasen por un cerco tendido para que la creación artística sea sólo eso, sino pensada como aplicación de las fuerzas de la subjetividad a la vida toda. Para ello emplea la teoría de la forma excedente planteada por Adolfo Sánchez Vázquez, quien concibe que cualquier manifestación humana sobrepasa su mera función utilitaria, para entenderse como formas heterogéneas de interpretar el mundo y sus entidades. Se trata de comprensión y no de mero goce. O, quizá, mejor dicho, comprensión mediante el goce. De modo que tales formas o manifestaciones:

No se proponen tan solo adornar, sino actuar sobre lo real, para modificar el curso normal de la naturaleza de manera favorable. (p. 173)

Una idea como esta, potenciada desde nuestras formas contemporáneas de vida y nuestros territorios, no sólo puede aplicarse al arte como institución positivizada en sus prácticas más convencionales, sino también para crear condiciones con el fin de ampliar el entendimiento de cualquier brote estético como excedente de sentido. ¿Para qué? Para ser aprovechados como ruptura de los límites, no sólo de eso que se piensa convencionalmente como arte, sino de los modos de vida de cualquier persona en quien se despliegue un remanente de subjetividad y al cual, en aras de la productividad capitalista, le han obligado a renunciar. Se trata, de este modo, de ampliar los límites de su totalidad.

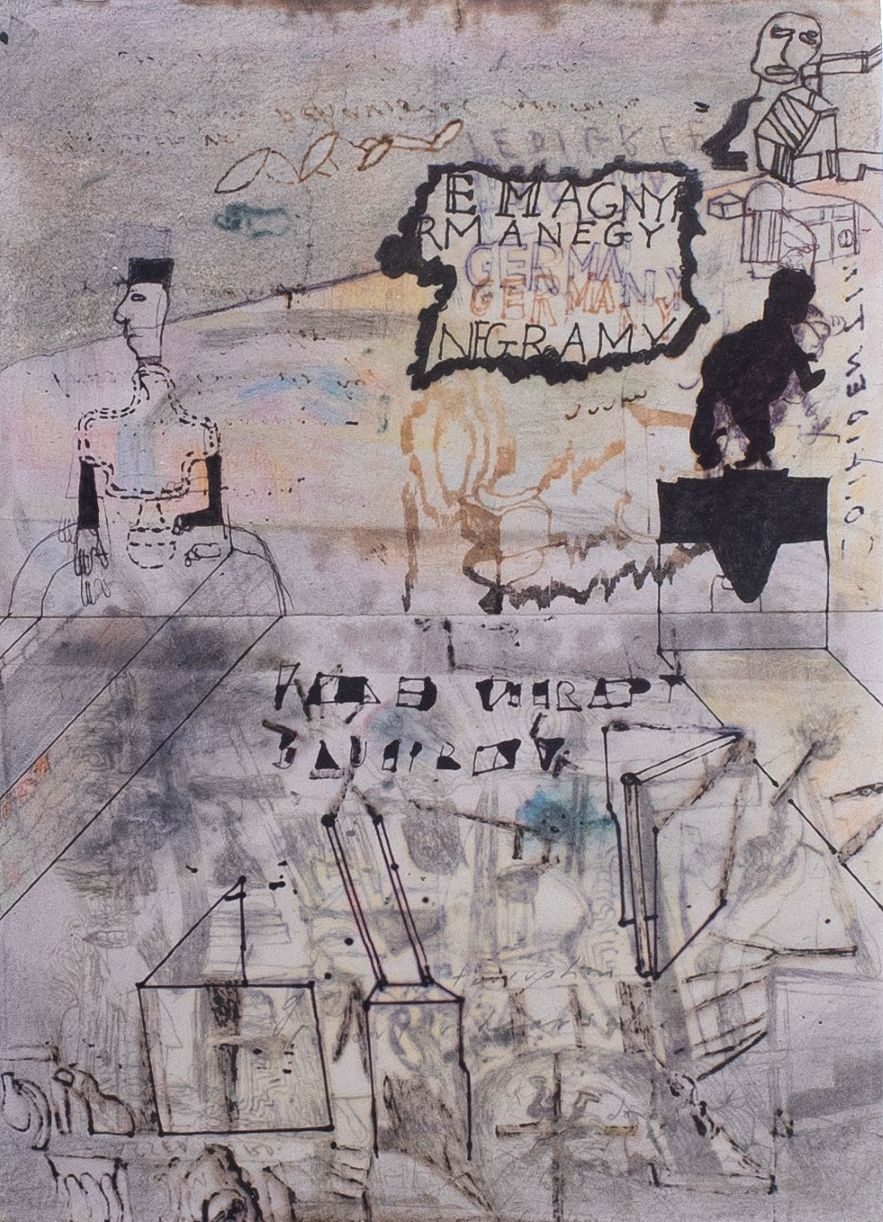

‘The dreyfus scale of impotence’ Bolígrafo, tinta y lápiz sobre papel, 2022. Imagen

________

Notas y referencias

[1] Por ejemplo, dice: «De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, que sólo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. Aunque parezca contradictorio el afirmar que lo absoluto debe concebirse esencialmente como resultado, basta pararse a reflexionar un poco para descartar esta apariencia de contradicción. El comienzo, el principio o lo absoluto, tal como se lo enuncia primeramente y de un modo inmediato, es solamente lo universal.» En Hegel, G. W. F. Fenomenología del espíritu. México: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 16.

[2] Antes de esta cita, dice: “Los verificacionistas, lo admito, defienden con vehemencia la tradición más importante del racionalismo: la lucha de la razón contra la superstición y contra la autoridad arbitraria. Pues sostienen que sólo debemos aceptar una creencia si es posible justificarla mediante elementos de juicio positivos; es decir si es posible mostrar que es verdadera o, al menos, altamente probable. En otras palabras, sostienen que sólo debemos aceptar una creencia si es posible verificarla, o confirmarla probabilísticamente. […] Los refutacionistas (el grupo de falibilistas al cual pertenezco) creen […] que han descubierto argumentos lógicos que muestran la imposibilidad de llevar a cabo el programa del primer grupo: nunca podemos dar razones positivas que justifiquen la creencia de que es verdadera una teoría.” En Popper, Karl R. Conjeturas y refutaciones: El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós, 1983. Pp. 279-280.

[3] Kosík, Karel. Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo). México: Grijalvo, 1967.

[4] Lukács, Georg. Historia y conciencia de clase. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales del Instituto del Libro, 1970.

[5] Colombres, Adolfo. Teoría transcultural de las artes visuales. La Habana: Ediciones ICAIC, 2014.

[*] Imagen de la cabecera: Benjamin Prosser, ‘Penny in a pen’ Monotipo y acrílico sobre papel, 2017.