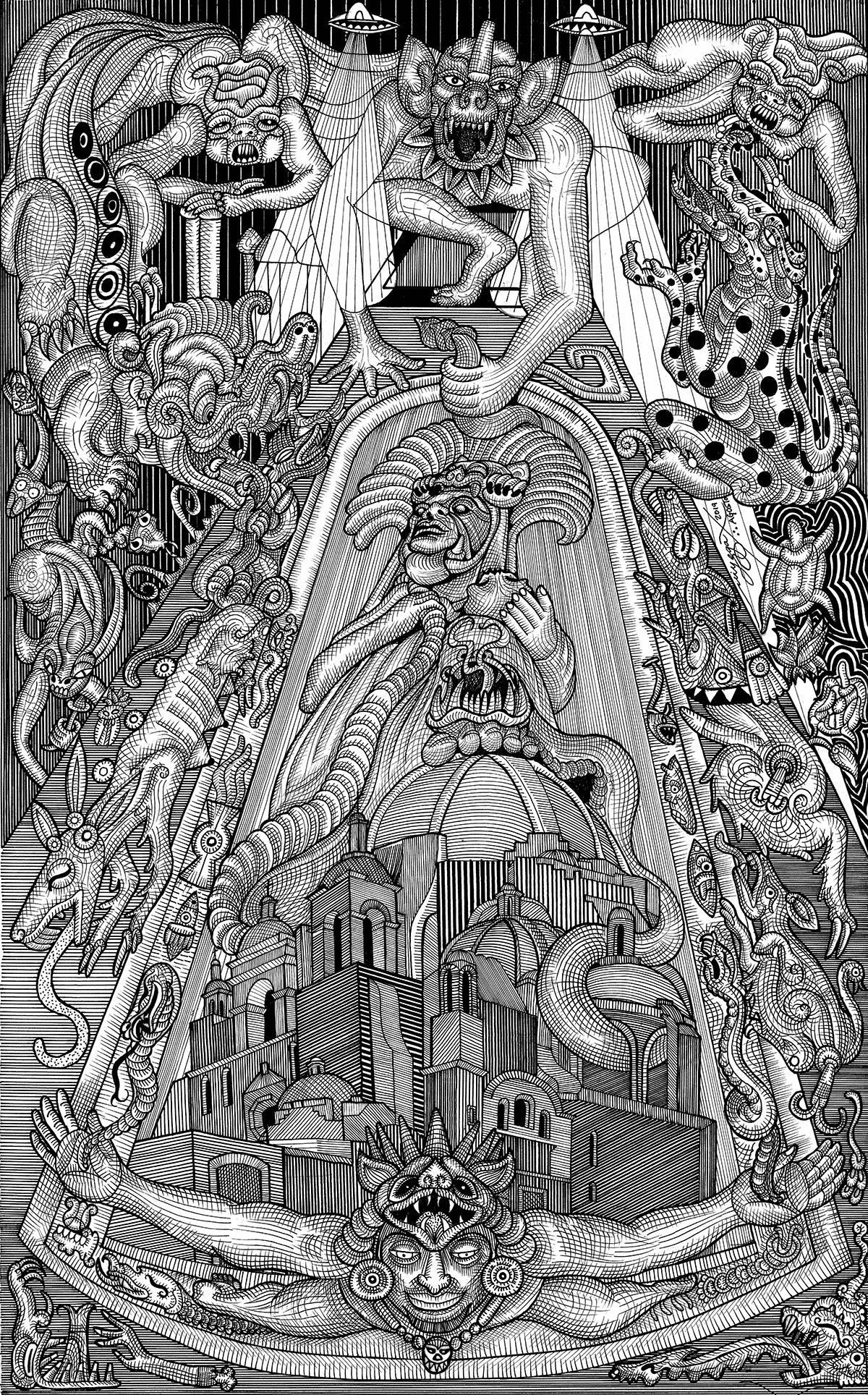

La fecha más reconocida para la fundación de México-Tenochtitlan, originalmente llamada Cuauhmixtitlan, es el año 1325 de nuestra era. No es la única que se ha propuesto, pero sí la que cuenta con mayor consenso entre quienes han estudiado el tema. Hace unos setecientos años, sobre las aguas del lago de Texcoco, el pueblo mexica comenzó a levantar una de las ciudades más hermosas, ordenadas y limpias que haya conocido la historia.

Tras haber estado al borde de la aniquilación en Chapultepec, derrotados por fuerzas principalmente tepanecas, los mexicas lograron sobrevivir, reorganizarse y concebir una ciudad sin precedentes. Esa urbe de canales, chinampas, calzadas y templos, no solo estructuró un orden político y cultural, sino que se erigió como un símbolo de resistencia que trascendió fronteras y siglos.

Hoy, en cada grieta de la moderna Ciudad de México, en cada maíz sembrado, en cada palabra que se niega a morir, resuenan los ecos de aquel horizonte trazado por un pueblo que dio la vida en defensa de sus ideales. Conmemorar a Tlatelolco y a Tenochtitlan, no es solo mirar al pasado, es hablar también del presente y del futuro. Porque los mismos poderes que antes buscaron borrar lenguas, territorios y memorias, hoy se disfrazan con nuevos ropajes: imperios que televisan guerras, genocidios y bloqueos económicos con la arrogancia de quienes se creen dueños del mundo.

Frente a esa maquinaria global de despojo y olvido, un México persiste en conciencia activa y no renuncia a su derecho a decidir sobre sus territorios, sus recursos y sus formas de vida. Esa conciencia se expresa en comunidades que se organizan, crean, producen y cuidan sin esperar permisos, defendiendo la soberanía desde abajo. Es ahí donde la autogestión no es consigna, sino práctica cotidiana; donde la libertad se construye con manos propias y en común.

Desde esa convicción, en revista Quiote apostamos por la crítica, la creación y la autogestión como herramientas para pensar el presente con memoria histórica y con este espíritu presentamos nuestro quinto número: un mosaico de voces que dialogan desde distintos territorios, decididas a demostrar que la resistencia no es reliquia del pasado, sino una posibilidad viva y urgente.

Joaquín Berruecos en “Los buenos días”, nos ofrece un testimonio íntimo sobre la memoria compartida: desde su proyecto epistolar y fotográfico hasta la figura luminosa de Ifigenia Martínez, cuyo legado político y humano entrelaza arte, historia y vida cotidiana.

Con “Terrazas agrícolas: patrimonio biocultural de la Ciudad de México”, Juana Sánchez Sánchez de la Corenadr nos conduce a los cerros del suroriente capitalino para recordarnos que los paisajes agrícolas son también memoria, cosmovisión y futuro; territorios donde sobreviven semillas, saberes y resistencias.

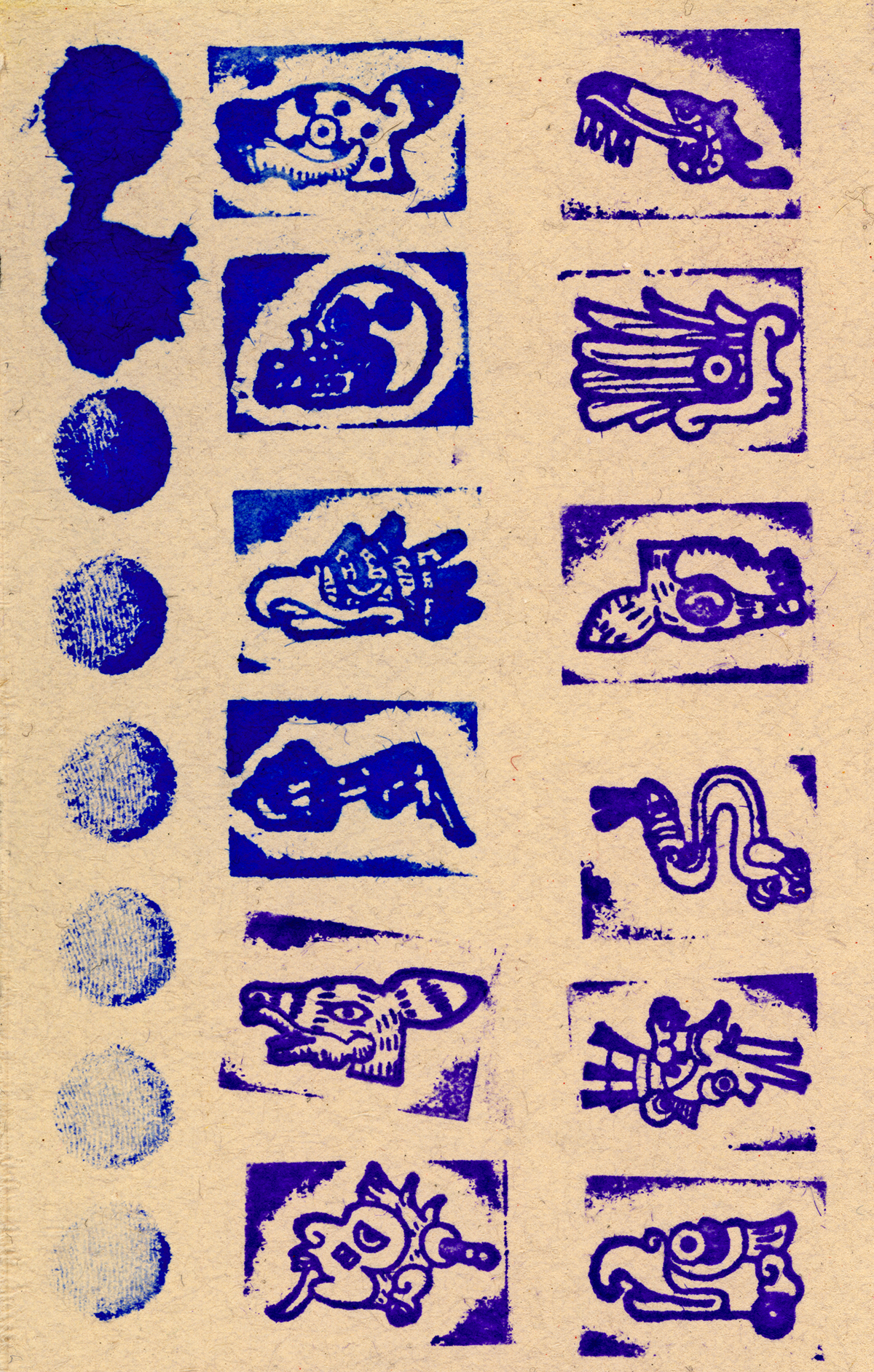

Jeshua Sicardo, en “Gráfica comunitaria en San Miguel Topilejo: una historia de vida”, narra el origen y el recorrido del taller Sincolote, un espacio de arte y comunidad que busca mantenerse como acto de autogestión, memoria y esperanza colectiva.

En “No grabamos el hueco en el metal, pero sí en la memoria”, Ana Gilardi convierte un taller universitario de grabado en un espacio colectivo de experimentación y libertad, donde el error, lo cotidiano y la voz de las jóvenes artistas se transforman en huellas vivas que desbordan las técnicas y se inscriben en la memoria compartida.

La fotógrafa Erandeny Osorio Rivero, en “Aprehensión de imágenes con luz”, despliega la magia de la fotografía estenopeica, una alquimia que captura paisajes del país con paciencia y ternura, revelando que en cada imperfección habita una postura frente al vértigo del tiempo.

La poeta Noemí Gómez Bravo, en “Mujer/Memoria del tiempo”, entrelaza lengua ayöök, maíz y café en un tejido poético que afirma la memoria ancestral y el cuerpo femenino como raíz y germinación.

En “Totalidad y la condición no subalterna del arte”, César Cortés Vega en su última entrega para su sección #ShowBlitzkrieg, desmonta la ilusión de los absolutos y propone pensar el arte como totalidad relativa, como fuerza que no se subordina y que, desde la descolonización estética, amplía los límites de lo posible.

Adriana Cano, con “Lo que mira el suelo”, nos invita a bajar la mirada para descubrir la ironía y la belleza que se esconden en las grietas urbanas: una flor en la banqueta, una bolsa de basura, unos tenis colgados. La ciudad como archivo poético de lo mínimo.

En su sección “Calaveras & Diablitos”, Miguel Torres reconstruye la memoria del rock mexicano a través de una agrupación que irrumpió en los hoyos fonquis, ascendió a los grandes escenarios y tiene su lugar como proclama generacional que aún retumba en nuestras conciencias al grito de: “Pongan Caifanes”.

El Indio Cuidapirámides, con “La Facultad de Ciencias de la UNAM: 85 años”, celebra la historia de una institución que ha sido semillero de ciencia crítica, cultura universitaria y luchas democráticas. Ciencia y política se entrelazan ahí como dimensiones inseparables de la cultura plural de una universidad pública, laica y gratuita.

Al último, pero no menos importante, “En busca de una arquitectura emocional”, Joaquín Díez-Canedo Novelo rescata una entrevista realizada por Lucila Rousett a Helen Escobedo en la década de los noventa. La conversación gira en torno a la destruida Casa Cueva de Juan O’Gorman, donde se confrontan dos visiones artísticas y se abre un debate sobre patrimonio, destrucción y memoria.

Cada texto es un eslabón en esta cadena de resistencias: del maíz al grabado, de la ciencia mexicana al suelo de conservación, de la preservación del patrimonio a la lucha política. Y en todos ellos, vibra la certeza de que el arte y la palabra son herramientas para transformar la vida.

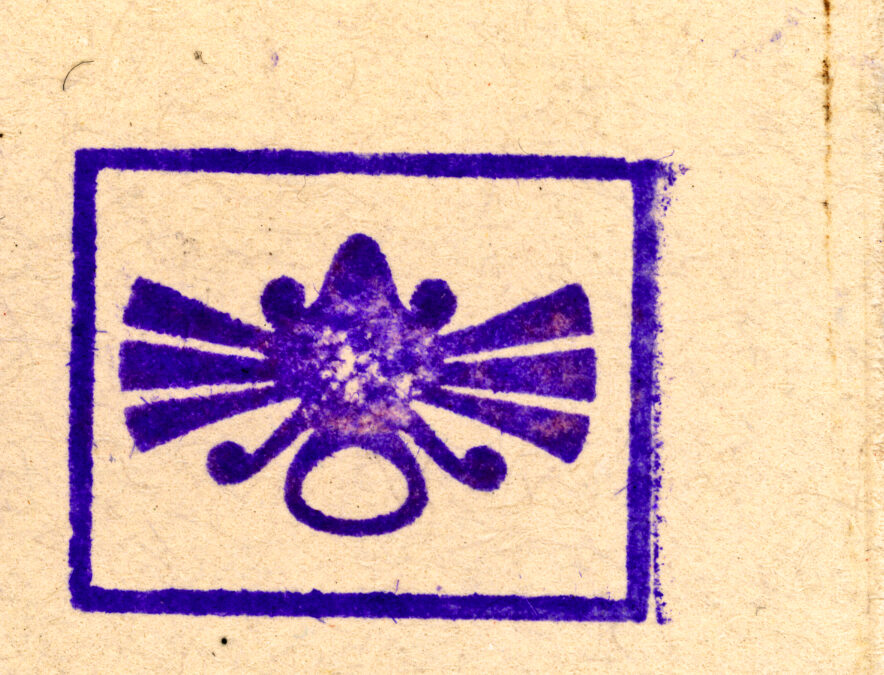

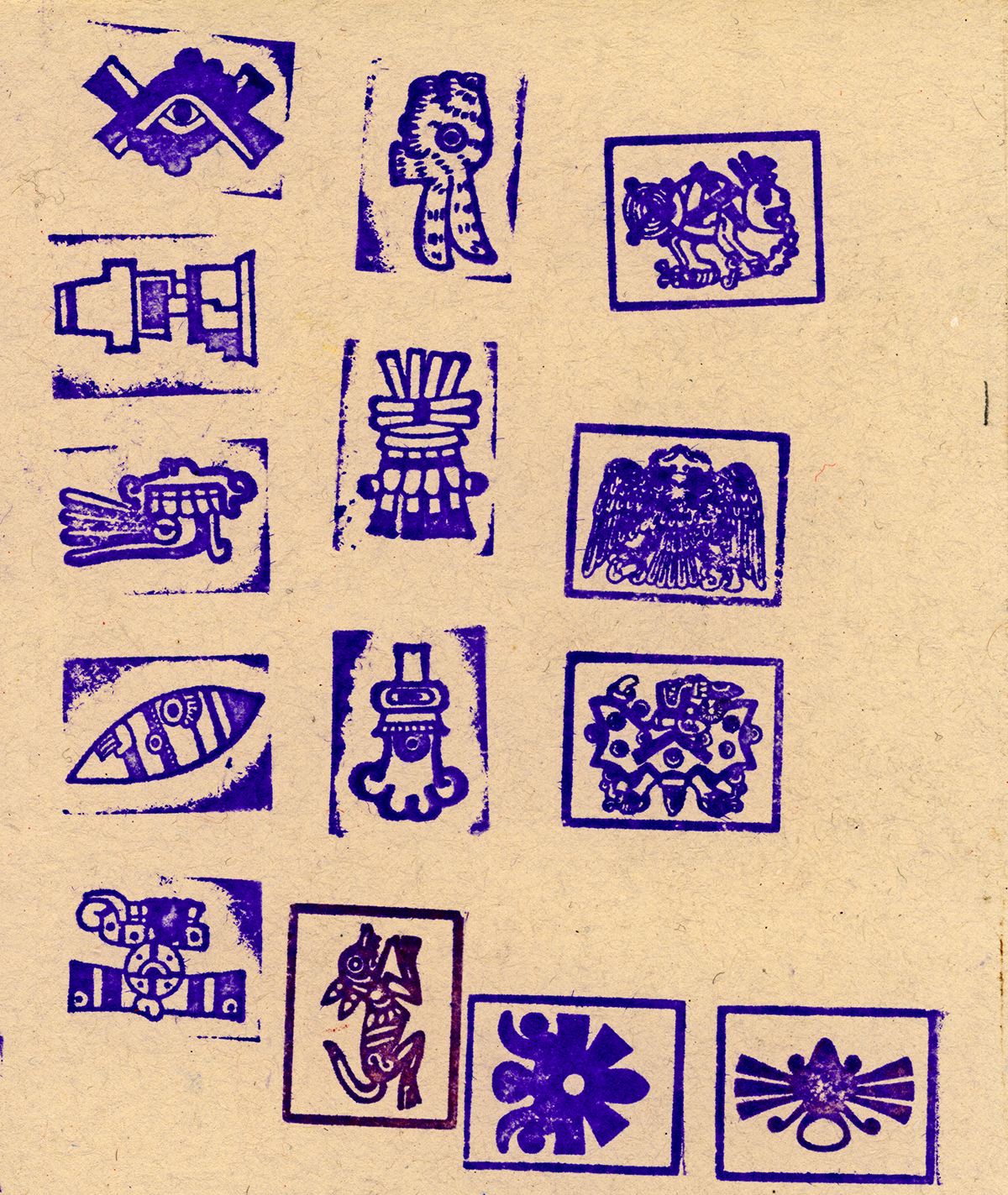

César Villegas, El señor del rayo, serigrafía, 2019.